👉महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के पंचले गाँव (तालुका दापोली) में स्थित है “पन्हालेकाजी गुफाएँ”!

यहां कुल 29 गुफाएँ हैं, जिनमें से 28 कोटजई नदी के दाहिने किनारे पर स्थित हैं। यह मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध गुफाएं हैं।

ये गुफाएं इतिहास, वास्तुकला और कलात्मक संरचनाओं से भरी पड़ी हैं।

🔷1972 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस साइट की खुदाई की और कोतजई नदी के पास पूरी तरह से छिपी हुई 28 गुफाओं का एक समूह मिला। प्रख्यात पुरातत्वविद् एमएन देशपांडे (मधुसूदन नरहर देशपांडे) ने इन गुफाओं का अध्ययन किया और शोध प्रबंध द केव्स ऑफ पंचले-काजी को लिखा। इस शोध प्रबंध के लिए उन्हें 1986 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ट वर्किंग मेडल प्राप्त हुआ। उन्होंने पंचलेकाजी के विषय पर पूरे महाराष्ट्र में व्याख्यान दिया। उनका साक्षात्कार प्रिंट मीडिया के माध्यम से हुआ। हेलेबर्ग (पश्चिम जर्मनी) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'महाराष्ट्र संस्कृति और समाज' में भी एमएन द्वारा पंचलेकाजी का उल्लेख किया गया था।

🔹सातवाहन वंश के दौरान, कोंकण में हीनयान बौद्ध संप्रदाय फैल गया। कोंकण में कई विहार-संघाराम और चैत्यगृह स्थापित किए गए।

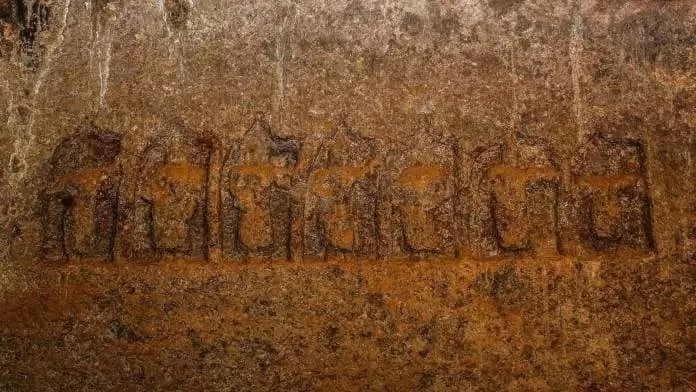

🔹गुफाएँ 4 और 5, 6 और 5 छोटे भिक्षुओं के घरों की तरह हैं।स्तूप स्थापना को गुफा संख्या 5 में देखा जा सकता है। स्तूप पीठ की दीवार में अर्धवृत्ताकार है, गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दाईं ओर जो बाद में वहां खुदाई की गई थी। इन्हीं गुफाओं में हिंगलाज देवी गुफा परिसर में एक ऐसा ही स्तूप है। इन दोनों स्तूपों की अवधि सामान्यतः दूसरी-तीसरी शताब्दी की है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पंचलेकाजी में बौद्ध संघाराम 2-3 वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। छठी गुफा विहार प्रतीत होता है। इस गुफा की पश्चिम दिशा की दीवार पर एक ब्राह्मी शिलालेख था। लेकिन उत्तर में, इसे छेनी से इतना खरोंच दिया गया है कि इसमें केवल कुछ अक्षर बिना संदर्भ के दिखाई देते हैं। इन अक्षरों से यह माना जा सकता है कि यह लेख दूसरी-तीसरी शताब्दी का रहा होगा।

♦️छठी-सातवीं शताब्दी में, महाराष्ट्र में चालुक्यों का प्रभाव बढ़ने लगा और महाराष्ट्र में बौद्ध संघाराम का महत्व कम होने लगा। चालुक्य शैव थे। आठवीं शताब्दी की शुरुआत में, चालुक्यों का प्रभाव कम हो गया और बौद्ध धर्म में तांत्रिक वज्रयान संप्रदायों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। यह प्रभुत्व 11 वीं शताब्दी तक रहा। नतीजतन, वज्रायण संप्रदायों द्वारा हीनयान गुफाओं की स्थापत्य विशेषताओं को बदल दिया गया। छठी गुफा में गर्भगृह का विस्तार किया गया है और मठ को एक अक्षोब्य मंदिर में बदल दिया गया है।

◾ समूह 1,2,3:

इस समूह की गुफा संख्या 2 की खुदाई विहार के रूप में की गई। इस गुफा में मंडप की छत 16 चौराहों से बनी है, जिसके मध्य में ऊँची क्यारियाँ बनी हुई हैं और एक-दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इस प्रकार लकड़ी के बीम और छत पर लॉग का उपयोग होता है। इस गैर-स्तंभ तम्बू में एक रॉक बेंच है। इन सभी विशेषताओं से गुफाएं मूल रूप से दूसरी-तीसरी शताब्दी की हैं; लेकिन 10 वीं शताब्दी में, चीजें बदल गई हैं। 10 वीं शताब्दी के परिवर्तन के अनुसार, नागबंध दर्शनी स्तम्भ के शीर्ष पर आया था। मंडप की पिछली दीवार पर, गर्भगृह के दक्षिण की ओर, सात खड़े मानव बुद्ध की नक्काशी की गई थी। इस गुफा के मंडप का प्रवेश द्वार थोड़ा अलंकृत था। लेकिन तब उन्होंने आभूषण को खरोंच कर इसे सरल बना दिया। इससे पता चलता है कि ये गुफाएँ तांत्रिक वज्रयान संप्रदाय द्वारा बनाई गई थीं।

◾ समूह 7, 8, 9:

7,8,9 की संख्या वाली गुफाएं मूल रूप से भिक्षुओं के घर थे। लेकिन पीछे की दीवार में एक आला और एक गर्भगृह खोदा गया था और इसमें एक तकनीकी मूर्ति स्थापित की गई थी। गुफा संख्या 7 के नीचे निचली परत में क्षतिग्रस्त और अधूरी गुफा है। 7 साल की उम्र में, सामने के हिस्से को छोड़कर, दोनों तरफ हीरे के आकार के फूल होते हैं। गुफा नं। आठवें में गर्भगृह में मस्तक रहित अक्षौभ की प्रतिमा है। स्तूप को 5 और 6 की संख्या वाली गुफाओं की छत पर रखा गया था। कुछ ऐसे संकेत पाए जाते हैं। और वहाँ कुछ स्तूप पड़े हुए हैं। उस से, ऐसा लगता है कि 5, 6 और 7 की संख्या वाली गुफाओं पर एक स्तूप होना चाहिए।

◾ समूह 10, 11, 12 और 13:

मूल रूप से एक मठ के रूप में खुदाई की गई, इन स्तंभों को एक चौकोर आधार दिया गया है। लेकिन फिर भी वे पैरापेट से अभिन्न हैं। मंडप की पिछली दीवार पर तीन भिक्षुओं के घरों के बीच में मठ का उपयोग अक्षौह की मूर्ति की स्थापना के लिए किया गया होगा। तकनीकी वज्रयान संप्रदाय की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या दस गुफा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गुफा में महाचंद्र सेन की एक मूर्ति है, जो हाथियों और शेरों के साथ सप्तर्षि पीठ पर स्थित है। और उसके पत्थर में उकेरी गई छवियां बहुत दुर्लभ हैं और 1981 तक रत्नागिरी जिले में केवल दो मूर्तियाँ मिली थीं। एक पंचलेकाजी में और दूसरा रत्नागिरी में। पंचलेकी में महाचंद्र सेन की छवि लगभग 10 वीं शताब्दी की है और बाद में चालुक्य कला से मेल खाती है। उनकी शैली बताती है कि अक्षोहि की मूर्तियाँ नौवीं-दसवीं शताब्दी में रही होंगी, और इस बात के

◾ समूह 15, 16, 17, 18:

♦️ 15 वीं गुफा मूल रूप से वज्रयान संप्रदाय थी। लेकिन बाद में, गुफा की मूर्ति को दर्शन क्षेत्र के कोने में रख दिया गया और इन गुफाओं का उपयोग गणपति पूजा के लिए किया गया। गणेश की मूर्ति भी गुफा के अग्रभाग पर उकेरी गई है।

♦️16 वीं गुफाएँ भी मूल वज्रयान संप्रदाय हैं। इस गुफा के पास, एक निर्मित चौक दिखाई देता है और एक कक्ष का एक भाग जो शिलाहर काल को दर्शाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शिलाहर काल में यहाँ एक छोटा मंदिर रहा होगा।

♦️ 17 वीं और 18 वीं गुफाएं वज्रयान संप्रदाय की हैं।

◾समूह 19, 20, 21, 22 और 23:

समूह 19 से 23 शिल्हरों से जुड़ा है। शिल्हर काल के दौरान, पंचलजीत में विशेष महत्वपूर्ण कार्य किया गया था; यह केवल इस समूह से दिखाई देता है। हालांकि 19 वीं गुफा को पहले शुरू किया गया था, लेकिन इसे 11 वीं शताब्दी में एक अखंड शिलाहार शैली के मंदिर के रूप में बनाया गया था। इस मंदिर के स्तंभ शिलाहार काल के हैं और गर्भगृह एकश्मा है और इसमें शिवलिंग स्थापित किया गया था। गर्भगृह एक वृत्ताकार पथ से घिरा है और इसकी पिछली दीवार पर, दोनों तरफ, उत्तर की ओर, और अंतरिक्ष में, एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि इस मंदिर की योजना एक पंचायत के रूप में बनाई गई थी। मूर्तियां और उल्टे कमल के आभूषण, सभामंडप के स्थान और एकमा मंदिर की छत के केंद्र में हैं। पूर्वी खदान में रामायण, पश्चिमी खदान में बालकृष्णलीला और मध्य खदान में (कमल के बाहर) कृष्णकथा उत्कीर्ण है। अंतरिक्ष की ओर, एक दृश्य है जहां एक युगल पहले खदान और शिवलिंग की पूजा कर रहा है जो अंतरिक्ष में स्थापित है। यह दृश्य दानी दंपति का रहा होगा जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। अंतरिक्ष के पश्चिम में छत पर 9 और मूर्तियां हैं।

मुख्य मण्डप के किनारे की दीवार पर 21 नंबर की गुफा में गणेश की एक विशाल पत्थर की मूर्ति है। इस मूर्ति के कारण, इस गुफा को गणेशलेन कहा जाता है। गुफा मूल रूप से एक मठ के रूप में बनाई गई थी और इसका उपयोग वज्रायण संप्रदाय द्वारा किया जाता था।

♦️गुफा संख्या 22 में, मुखमंडल के किनारे की दीवार पर गणेश और सरस्वती की आमने-सामने की प्रतिमाएँ हैं, जबकि गर्भगृह में 14 वीं शताब्दी में पद्मासन के नथयोग्य की मूर्ति है।

♦️गुफा संख्या 23 मूल रूप से विहार के रूप में खोदी गई थी। 12 वीं शताब्दी में इसे एक शिलाहार मंदिर में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन मूर्ति स्थापित होने से पहले ही यहाँ के शैव लोगों का वर्चस्व समाप्त हो गया होगा। इस गुफा में विनाश के संकेत देखे जा सकते हैं। लेकिन यह विनाश बहुत बाद में हुआ होगा। शायद बीजापुर के इब्राहिम आदिलखाना के शासनकाल के दौरान दाभोल में मस्जिदें बनाई गईं; यह तब हुआ होगा।

◾समूह 14 और 29:

14 वीं गुफा को मूल रूप से हीनयान बौद्धों ने मठ के रूप में खोदा था। लेकिन यह स्पष्ट है कि इसका उपयोग नाथ संप्रदाय द्वारा वज्रायण वर्चस्व समाप्त होने के बाद किया गया था। पंचलेकाजी पर नाथ संप्रदाय का केंद्र संभवतः तेरहवीं या चौदहवीं शताब्दी में बनाया गया था। इस गुफा के प्रांगण में, सिद्ध पादुकाओं को एक चौकोर पत्थर पर उकेरा गया है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर कुल बारह मूर्तियां, छह हैं। इसके पहले वर्ग में योग पट्टा के साथ अर्धमत्सरेन्द्रसना में छत के नीचे एक सिद्ध है। अपने दाहिने हाथ के सामने वर्ग में महिला कुछ चीजें दे रही है; उसे उठाने के लिए उसे खड़ा किया जाता है और उसके बाएं हाथ को बैसाखी पर रखा जाता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह घटना इस तथ्य से संबंधित हो सकती है कि मत्सेंद्रनाथ ने शक्ति साधना में तंत्रमर्गी योगिनियों के जाल में कदलीवन में कुछ समय बिताया था। और जब किसी अन्य सिद्ध के सिर पर छत नहीं है, तो यह केवल इस सिद्ध के सिर पर है। इसका अर्थ है कि उन्हें नाथ संप्रदाय का पहला सिद्ध होना चाहिए। एक में एक महिला और दूसरे में एक सिद्ध के बीच के संवादों को दाईं ओर ऊपरी दो अवसरों में दर्शाया गया है। इस घटना को मत्स्येंद्रनाथ के जीवन से भी संबंधित होना चाहिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है।

दूसरी तरफ (मध्य वर्ग में) बाईं ओर ध्यानमग्न चौरागी नाथ की एक मूर्ति है, जिसके कंधे और पैरों के पास अलग-अलग टूटे हुए पैर और पैर दिखाए गए हैं। उनके निकटतम मूर्ति उनके गुरुबंधु गोरखनाथ की होनी चाहिए।

दाईं ओर दूसरी तह में, दरवाजे के पास के चौक में, एक योगी चिमटी के साथ एक त्रिस्तरीय कुल्हाड़ी पर रखे बर्तन से एक वस्तु उठा रहा है। यह चित्र यह दिखाने के लिए उकेरा गया है कि नाथपंथी साधु रसविद्या में पारंगत थे। तो उस पड़ोसी वर्ग में, यह दिखाया गया है कि एक व्यक्ति सिद्ध के पास जा रहा है जो अपने हाथ में कुछ सामग्री के साथ रस प्रक्रिया में तल्लीन है। बाईं ओर निचले दो वर्गों में एक बॉक्स को खोलने या बंद करने वाले एक बैठे सिद्ध की मूर्ति है। आसन्न कोने में, चरित्र दाहिने हाथ को पकड़े हुए और बाएं हाथ से लिंग को चलाने या चलाने के साथ चलने या चलने के कार्य में है। इस गुफा के चौखट पर भगवान गणेश की एक मूर्ति खुदी हुई है। और दहलीज के केंद्र में एक गोल हिस्सा है।

♦️ 29वी गुफा

यह गुफा मुख्य गुफा समूह से दूर है। नाथपंथियों द्वारा खोदी गई गुफा को पारंपरिक रूप से 'गौर लिने' कहा जाता है। इस गुफा की योजना अन्य गुफाओं से कुछ अलग है। केंद्र में कुछ गहरा आंगन है, और इसके पश्चिम में दोनों तरफ की दीवारों के माध्यम से आंगन के प्रवेश द्वार के सामने तीन छोटी गुफाएं हैं। इस गुफा के बीच में एक शिवलिंग है। गुफा के प्रवेश द्वार के निचले हिस्से में गंगा-यमुना की मूर्तियां हैं। उत्तर और दक्षिण दोनों गुफाओं पर मूर्तियां नहीं हैं। आंगन के दक्षिण की दीवार पर उत्तर की ओर एक चौकोर आला है और उसी तरफ एक बड़ी जगह में लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की तीन मूर्तियाँ हैं। इस गुफा का मुख्य गर्भगृह लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की मूर्तियों के सामने दीवार पर उकेरा गया है। इस गर्भगृह के द्वार की शाखा के नीचे देवकोष्ठ में गंगा और यमुना को पूर्ण घाट के साथ दिखाया गया है और उनकी दृष्टि द्वार की ओर है। दरवाजे के दाईं ओर एक छोटे से धेनु की मूर्तिकला है। गुफा को रोशन करने के लिए दाहिनी ओर की दीवार में चार छेद हैं। पीछे की दीवार में जमीन से थोड़ा ऊपर एक चौकोर आला है जिसमें तीन मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। इस मूर्ति से, मछली आदिनाथ की योग शिक्षाओं द्वारा मत्स्येंद्रनाथ में बदल गई थी। इस घटना को फिल्माया गया है।

अन्य चार दीवारों पर छोटे वर्गों में कई सिद्धों की नक्काशीदार मूर्तियाँ हैं। दाईं और बाईं ओर की दीवार में दो बड़े कोनों में दो प्रमुख देवता स्थापित हैं।

🚩 सरकार को यहां ध्यान देनी चाहिए, यहां किसी प्रकार का कोई सरकारी बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है।

👉यहां पर जाने के लिए आप सुविधानुसार, हवाई, रेलवे या सड़क मार्ग चुन सकते हैं।

✈️हवाई मार्ग से जाते हैं तो यहां पर रत्नागिरी का डोमेस्टिक एयरपोर्ट सबसे नजदीक पड़ता है। दोपाली से इसकी दूरी लगभग 127 किलोमीटर है।

🚇रेल मार्ग से जाने पर आपको खेड़ रेलवे स्टेशन पर उतरना चाहिए। यह जगह दोपाली से सिर्फ 29 किलोमीटर दूर है।

🚖सड़क मार्ग से मुबंई से इसकी दूरी लगभग 220 किलोमीट है। तो वहीं पुणे से यह जगह 185 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है।